●第3回:疑問2

疑問2:聖徳太子はなぜ斑鳩に宮を建て移住したのか?(移住したとされているのか?)

答は、聖徳太子は飛鳥と斑鳩という二拠点を往来して、しっかりした政治を行なおうとしたです。

聖徳太子は蘇我馬子と意見が対立したり、政治に嫌気がさしたりして、斑鳩に移住したのではありません。

●●理由

その理由は次の通りです。

1つ目の理由は、斑鳩は飛鳥と難波を結ぶ交通と情報の要衝であったことです。

2つ目の理由は、斑鳩宮とそれに付随する建物は、難波津から飛鳥へ来る外国使節に、大和盆地の入口で大和の素晴らしさを印象付ける役割もあったことです。

3つ目の理由は、飛鳥と斑鳩での政治一体運営を示す、斑鳩宮の敷地の傾きと太子道(筋違道(すじかいみち)の存在です。

4つ目の理由は、聖徳太子は斑鳩宮の建設後も遣隋使や『天皇記』『国記』編纂など重要施策を実施していることです。

●交通と情報の要衝:斑鳩

斑鳩は、大和盆地を流れる多くの川(曽我川、飛鳥川、寺川、竜田川、佐保川等)が合流した大和川が流れる所のすぐ側にあります。

難波と飛鳥を結ぶ水運の重要な場所なのです。

また、難波と飛鳥を結ぶ陸路の「竜田道」も設けられました。

河内から大和の都へ至る入口として、半島三国や大陸からの情報もいち早く入手できたのです。

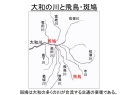

●大和の川と飛鳥・斑鳩

ここからは添付した画像について説明します。

まず、大和の川と飛鳥・斑鳩の図をご覧ください。

大和盆地を流れる多くの川(曽我川、飛鳥川、寺川、竜田川、佐保川等)が斑鳩の地で合流して大和川となります。

斑鳩は交通の要衝であることがよく分かります。

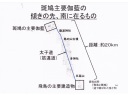

●斑鳩の主要伽藍は西傾約20度

法隆寺の若草伽藍(聖徳太子の時代に斑鳩寺の在ったところ)や東院(同じく斑鳩宮が在ったところ)、および元の中宮寺跡や法起寺・法輪寺など斑鳩の主要伽藍の敷地は西に約20度傾いています。

●斑鳩主要伽藍の傾きの先、南に在るもの

斑鳩主要伽藍の傾きの先の南に在るもの、より正確には南南東に在るものをみますと、飛鳥寺など飛鳥の主要建造物なのです。

そして、斑鳩の主要伽藍と飛鳥の主要伽藍の間には、西傾約20度のほぼ直線の道路「太子道」(筋違道)が通っているのです。

これらは、飛鳥と斑鳩が一体となって政治を行なっていたことを示すものでしょう。

聖徳太子は飛鳥と斑鳩を行き来していたのだと考えられます。

考古学者の酒井龍一氏は、飛鳥を首都、斑鳩を副都、太子道(筋違道)を首都と副都を結ぶ幹線道路だと述べています。

馬に乗って太子道を行く聖徳太子の像

現在の奈良県磯城郡三宅町の白山神社には馬に乗って太子道を行く聖徳太子の像があり、往時を偲ばせています。

●今に残る太子道

また、三宅町には太子道の痕跡があって、「太子道」の標識が掲げられています。